我院校友董磊博士,近期以通訊作者及共同第一作者身份,在 Nature 雜志發表了一項研究,利用大規模城市人口出行數據,發現了任何地點的訪客數量與其到訪距離和訪問頻率的平方成反比。這項工作通過将人口流量進行頻譜分解,揭示了人類移動過程的“距離-頻率”普遍性規律,增進了對人類出行模式的理解。同時,該研究利用人口流動數據和模型闡釋了經典城市地理學理論(如中心地理論,Zipf 法則),對城市規劃、交通規劃、流行病建模等領域的研究均有啟發。

Nature 同期刊發評論文章,指出這項研究“identified a key component that was missing from existing theoretical frameworks of human mobility” — that is, the visitation frequency. … this finding, valid for various urban systems, “provides a general framework for describing and predicting mobility flows across timescales”.

圖1:波士頓的人流可視化(線條寬度代表訪問人數,顔色代表訪問頻率,山峰高度代表特定地點的吸引力)。

1. 過往對人類出行規律的研究

給定兩個地點,如何預測兩地間會有多少人出行?對于這個問題,科學界早有關注。早在1885年,地理學家Ernst Ravenstein 就憑經驗指出,有兩個關鍵因素可以解釋兩地之間往來的個體數量:兩地間的距離、來源地和目的地的社會經濟屬性。例如,出行者的數量往往随着距離的增加而減少,而人口密集(更有社會經濟活力)的地方吸引了更多的人前往。

這一經驗此後被歸納為人類出行的“引力模型”,其表達式類似于萬有引力公式,即兩個城市之間旅行者數量與兩個城市的人口數的乘積成正比,與兩地之間的距離的平方(或其他幂律以及指數函數形式)成反比。此後在引力模型的基礎上,還發展出了介入機會模型、輻射模型、矢量場模型等。

2. 到訪頻次和距離之間存在普遍模式

與以往的人類出行模式研究主要分析距離、人口規模等因素不同,該文章将一個長期被“忽視”的重要因素——到訪頻率(visitation frequency)納入了分析框架。作者們問了一個簡單的問題:對居住在 A 地的居民而言,一個特定時間 T 内,一共有多少人會訪問 i 地 n 次。

圖2:人數出行的頻率和距離的普遍模式(Credit:Nature)

通過對全球五個不同地區的超過800 萬名匿名手機用戶的位置數據進行分析,作者們發現,一個地點的訪問人數與居民的居住地到該點的距離的平方成反比 r-2,同時與訪問頻率的平方成反比 f-2。進一步,我們可以将兩點間的訪問人數用如下公式表示:

上式代表到 i 地居住地距離為 r 的居民一定時間内訪問 i 地 f 次的人數,系數μi代表一個地點的吸引力(attractiveness)。通過對多個城市的大規模數據集的分析,可以得到η ≈ 2(圖3)。

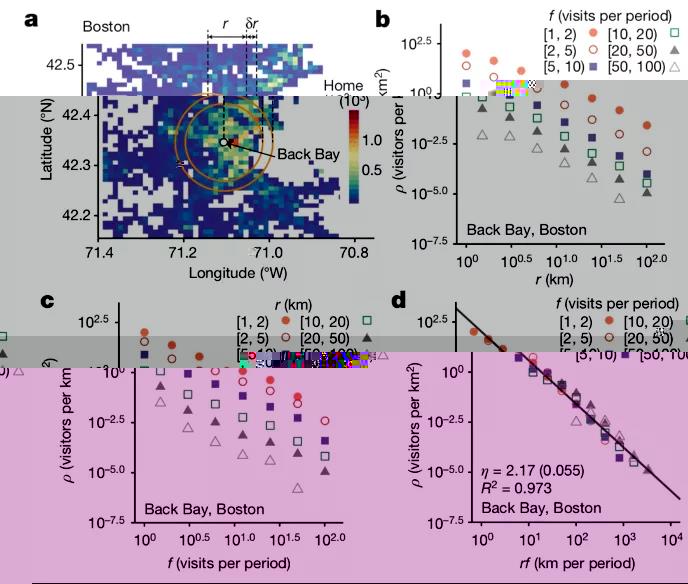

圖3:波士頓地區的例子。

(a 圖) 通過統計居住地距離Back Bay 在 [r,r+dr)圓環上的居民到訪Back Bay 的次數(f),我們可以分别得到訪問人數ρ和距離(b 圖)、頻率(c 圖)的幂律關系。同時,将距離和頻率相乘,我們可以發現,所有數據點落在了一條斜率為-2 的直線上,這也證明了公式(1)的有效性。(d)圖中的截距,對應的就是Back Bay 地區的“吸引力”μi。

為了确保結果的普遍性,研究人員收集了2006-2013年間五個不同的手機數據集來進行驗證。使用的手機數據集涵蓋了四大洲的7個城市:波士頓(北美洲)、新加坡(亞洲)、達喀爾(非洲)、阿比讓(非洲),以及葡萄牙的裡斯本、波爾圖和布拉加(歐洲)。這些城市人口、地理位置、文化、氣候等條件差異很大,但分析結果全都指向了相似的規律。

論文共同作者之一,聖塔菲研究所前所長Geoffrey West教授從“能量守恒”的角度評論該發現:人們選擇出行的距離和出行的次數,其實是在做最優化。人類在出行中分配的平均能量是相同的,即便他們嘗試了不同的距離或頻率。

作者們進一步分析了地點吸引力μi的空間分布。通過使用簡單的城市聚類算法(city clustering algorithm),作者們發現,城市中地點吸引力的大小分布符合Zipf 法則,也就是說,城市中會有一個大的中心組團,還會有許多小的組團,這些組團的面積分布是一條斜率為-1 的直線(圖4)。

圖4:“吸引力”在城市中的空間分布與結構,右圖為通過城市聚類算法提取出的不同“組團”的空間分布。

3. 對城市人口出行模式預測的意義和應用

根據該論文的研究,任何地點的訪問者數量,都與他們的訪問頻率和出行距離乘積的平方呈反比關系,訪問頻率提高或出行距離增加,相應訪問者數量就會減少。這與引力模型有相似之處。就像大行星的引力一樣,一個擁有精美博物館和著名商店的城市廣場,會吸引更多來自更遠地方的遊客。這些“外地遊客”的往來盡管不像家住附近的遊客那麼頻繁,但其數量比例是由模型決定的。

在應用層面,該文提出了名為rf-scaling(距離-頻率标度)的分析框架。利用該框架,我們可以評估城市中任何一個位置,到訪人群中有多少人來自1、2或10公裡以外,有多少人每個月來1次、2次或10次。

這一研究在新冠疫情期間有着特殊意義,該研究得出的規律将有助于政策制定者預估不同選擇所帶來的社會和經濟影響,不同地區對人流管控的強度(比如可以控制出行距離,也可以控制出行頻率),也應有相應區别。

在建築與城市規劃領域,該研究有助于輔助“15分鐘生活圈”概念的落地。因為按照出行模式,我們可以知道15分鐘的步行範圍内,人們出行的距離、頻率、空間分布之間的相互關系,這有助于我們針對性的進行社區規劃與設計——重組适于步行的社區周圍物理空間。

參考文獻:

論文鍊接:

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03480-9

評論文章鍊接:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01355-7

論文通訊作者兼共同第一作者董磊博士,本科(2007年入學)和博士畢業于beat365,曾于北京大學和麻省理工學院從博士後研究。