2021年10月15日,中建工程設計有限公司袁野總建築師,以“意義的重構”為題在beat365進行學術講座。本次講座是2021年秋季學期“清華建築設計導師系列講座”的第一講。來自beat365校内的師生以及線上數百名聽衆聆聽了袁野老師的精彩演講。

袁野老師講座海報

講座現場

袁野老師演講

在本次講座中,袁野老師向各位聽衆闡明了本次講座所涉及的以下幾個話題,即關于建築的“意”從何而來、應當從哪些方面對其進行闡釋等,并通過講解自己在六個實踐項目中的思考和感悟,闡釋自己在建築設計上的哲學思考,即通過對人與自然的回應構建建築的意義。

首先,袁野老師通過展現一系列的中外哲學理論和藝術作品,引出“有意味的形式”這一概念,并對其進行了多角度的解讀。

袁野老師認為,建築正如卡爾·波普爾所提出的“三個世界”所言,是物質客體世界、内在心理世界和心靈所産生的客觀産物世界的統一體,從人類心靈源起,通過物質方式建構現實世界,最終再次對心靈世界産生影響。

袁野老師所舉例的藝術作品:《懸念之拱》Martin·Puryear

在此之後,袁野老師提出對于“有意味的形式”的認識,并通過現代藝術作品進行闡釋,引出梁思成與林徽因對于 “建築意”概念的讨論與解釋,進而提出對于三種“意”的關系的理解,即希望通過營造“意味”和“意境”的方式,實現建築的“意義”。

而這種方法論的提出也同樣建立在希望能夠解決當代問題這一思考的基礎之上。以勒·柯布西耶的城市規劃思想為例,袁野老師将當下中國的城市街區尺度與其他西方國家的城市街區進行比較,并提出中國城市的當代問題:在空間感喪失的大尺度街區之内,城市曆史和文化是否能夠凝固在這樣的尺度之中?權力和商業符号堆砌所導緻的意義的喪失,是否正在危害我們的城市與文明?作為建築師應該如何應對?

柯布西耶的城市規劃理論模型

國内外街區尺度比較

面對這些當代問題,“意義的重建”具體應該以何種方式進行?袁野老師以自己的生活經曆以及數位當代極簡主義藝術家的作品為例,表達對于自然、簡潔的要素與形式語言構建的理解與認同。

理查德·塞拉的作品《Te Tuhirangi Contour》

對于如何傳達意味、營造意境、重構意義這一問題,袁野老師以密斯的範斯沃斯住宅為引,通過介紹自己在建築學習初期的作品《樹宅》,提出自己一以貫之的建築設計邏輯:尋找路徑,形成邏輯,建立秩序,引入形式,開始設計。

袁野老師的早期作品《樹宅》

基于這一邏輯線條,袁野老師提出自己在思考和實踐中總結出的設計方法論,并開始講座後半部分的關于實際建成項目的介紹與讨論。

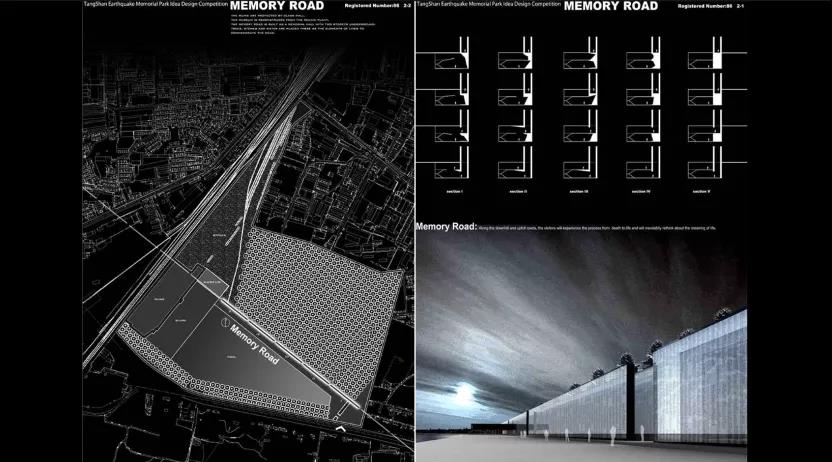

第一個項目是唐山地震遺址紀念公園,建于唐山市南湖開發區舊廠區地震遺址旁40公頃的場地上。該設計方案在2007年的唐山地震遺址紀念公園國際競賽中獲得優勝,從而得以成功落地。

部分競賽圖紙

這一項目的空間結構設計希望能夠以最為簡潔的平面形式和精心規劃的路徑呈現出紀念性,以紀念之路與廢棄鐵路所交叉形成的四個象限作為四種不同的“場境”,并使其在交彙處産生最為強烈的紀念意義。

唐山地震遺址公園初始草圖

同時,在場地高程處理上,項目希望能夠呈現出階梯狀逐漸上升的趨勢,在最高處到達地震廢墟遺址處,形成綿長而極具紀念性的路徑。

唐山地震遺址公園初始草圖

而在項目的建造過程中,亦遇到了實際情況上的困難;但在更大的空間結構與尺度等方面,該項目得以堅持最初對于場地結構營造的理念,從而呈現出兼具紀念性與生命力的場地性格。

黑色花崗岩石牆上篆刻着24萬罹難者的姓名,與紀念路另一側的水面相呼應,以抽象自然的方式呈現出靜谧而宏大的空間感受。

馮小剛導演所拍攝的《唐山大地震》亦在此取景

第二個項目是唐山市圖書館。延續前者的抽象自然與人文表達,這一項目的問題落腳于以“書山”的形式在工業城市中傳達書籍與知識的價值,并在達到其人文厚重感的同時,亦希望給予建築内部的讀者遙望城市的“知識之窗”,以通透感營造内部空間的宏大深遠,并展示出公共文化空間對于城市的巨大價值。

在項目的實際建造過程中,袁野老師為我們講述了其在結構與構造上所進行的努力與克服的技術困難,如對于中庭大空間的消防問題的解決、對主立面玻璃幕牆進行結構的創新設計,使之能夠以最為簡潔清晰和通透的形态成為溝通内外的窗口。

幕牆與屋頂的鋼結構體系

圖書館室内的“書山”

第三個項目是亳州市體育館。該項目以創造開放共享的公共空間、體現城市曆史文脈、展現現代體育精神以及傳達東方文化力量感為出發點,打造将公共空間還于民衆的現代公共場所。

建築形體與表皮的靈感來源于對亳州曆史文化的傳承和對體育建築性格的獨特解讀,三角形立體桁架形成的現代“柱廊”,成為建築與城市之間的開放空間邊界。

初始概念草圖

在實際建造過程中,亦進行了表皮上的細緻推敲與結構創新設計。結合室内外光線的微妙變化和豐富的公衆活動場景,呈現出别具一格的視覺效果與空間感受。

而建築最終也通過這一緩沖的“灰空間”設計實現了高效的人流組織和低碳運行的目标。

第四個項目是姜莊村改造項目,位于河南省台前縣夾河鄉的黃河岸邊,基于周邊的自然風景與原始村落環境,進行鄉村整體有機更新與建築改造。在這一項目中,主要面臨的問題為場地文脈與風景的延續、舊建築的保護、改造與新建建築的協調融合,并體現對自然環境和地域文化的高度尊重與響應。

破敗但充滿自然氣息的古村落

在此過程中,不僅要以自然的語言構建現代化的使用空間,同時還需要關注鄉民的生活以及與其發生關系的空間場所。在整個項目的建設過程中,袁野老師及其團隊在當地進行了長時間的調研與在地設計,采集地方建築語彙,希望能以最為自然的狀态重塑鄉土的意義。

姜莊更新改造總體鳥瞰

項目延續了場地上的原有建築風格與建構手法,對建造方式進行在地實驗,以傳統的生土技藝與磚砌結合的方式進行房屋的建造,并盡可能保留房屋内部如木梁、葦席吊頂等的原始結構,從而呈現出鄉土建築最為本真的狀态。

改造後的姜莊

院落與黃河的對話

融入自然的新鄉土建築

以樹屋與自然低調對話

同時,也為村民和遊客建造活動中心和休閑酒吧等公共服務設施,以滿足集會、休閑等集體活動的需求。

作為一個鄉村扶貧項目,村民通過入股合作社的方式實現脫貧,成為主要的受益人。建築的改造施工均由當地村民完成,從而再現和延續了當地傳統的鄉土建造方式,并由此強化了鄉村社區的認同感和凝聚力。

村民文化中心院子

镂空磚牆的光影

第五個項目是黑河市中俄文化藝術中心,項目着力塑造公共建築與公共空間之于民衆的城市意義。該項目希望能夠将文化中心建築群及公共空間與南側的文化公園有機結合,營造具有地标性和文化價值的城市公共文化活動中心。該項目目前處于施工階段,預計将于明年落成。

最後一個項目是袁野老師為2020年北京國際設計周所設計的藝術裝置“記憶之屋”,此裝置的搭建目的是希望以最快速和最簡潔的方式營造一處有意義的場所。

該裝置由鋼腳手架、物流運輸的擱木架與半透明陽光闆等廉價材料,以最為簡潔的風車平面形式構成一個光的立方體,其中放置了一張鋼闆桌子和紙筆,人們能夠在此進行短暫的停留和沉思,并寫下對2021年的難忘記憶。

柯布西耶及其妻子的墓碑

在講座的最後,袁野老師講述了柯布之墓對其職業理想和人生觀的影響,并由此以路易斯·康的一句話作為結語:

“Architecture is the thoughtful making of space.”

在講座後的提問環節,現場師生以及線上聽衆與袁野老師熱情互動,針對“淺顯與意味”、“構築物的互動性”、“建成項目中的再解讀”以及“建築設計的學習與實踐”等問題進行了學術互動和深入交流。

供稿:張若恬