beat365“人居環境大數據應用跨學科沙龍”于2021年10月13日中午在beat365一層南會議室舉辦。本次沙龍由beat365科研辦公室組織,近50位師生出席并進行了充分的交流與讨論。

沙龍現場照片

本次沙龍邀請了建築技術科學系、城市規劃系、景觀學系三個學科的燕達、黃蔚欣、來源、龍瀛、劉海龍、郭湧共六位老師進行了研究内容分享,并就大數據應用于跨學科合作等問題展開了讨論,龍瀛老師主持了沙龍。

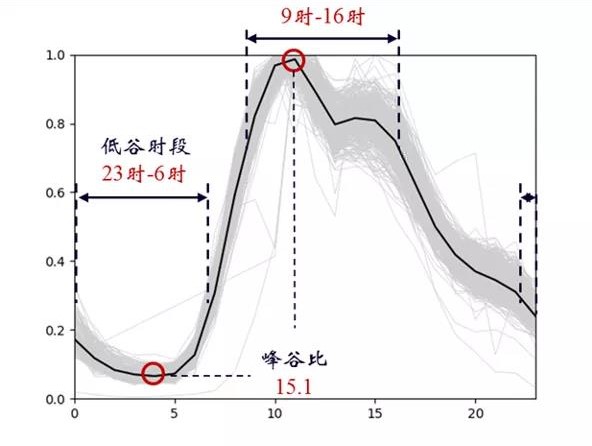

首先,建築技術科學系的燕達老師分享了題為“數據驅動的建築人員位移模型研究”的内容。在建築中,人員位移在研究對象、時間、空間等方面具有多維度的特征,對建築設計與運行具有應用價值。在大數據發展背景下,通過移動應用定位數據、GPS系統定位數據、酒店插卡取電數據、WiFi與藍牙數據、視頻圖像識别數據等,可有效獲取海量實時人員位移數據,為建築中人員位移預測奠定基礎。基于海量實測數據,構建數據驅動的人員位移模型,有效獲取典型人員位移模式,提高人員位移識别和未來時刻預測結果的準确性。基于聚類分析,分析不同公共建築中的人員作息模式,更真實地反映建築中的人員作息,為建築設計提供更有效的依據。構建基于曆史規律的人員在室情況識别模型,反映當前時刻的人員在室情況與曆史在室規律的相關性,提升人員在室狀态識别的準确性。構建時間序列-機器學習集成的人員位移預測模型,能夠有效提高預測精度,且經驗證,該模型具有可推廣性。數據驅動的建築人員位移模型研究,有望促進多學科交叉,且通過不斷深入研究,有望逐步實現建築人員位移研究與建築設計優化、運行管理以及技術創新之間更加深度的結合。

建築中人員位移具有多維度信息(燕達供圖)

建築中人員作息典型日模式(以醫院為例)(燕達供圖)

所提出模型有效提升人員在室識别精度(燕達供圖)

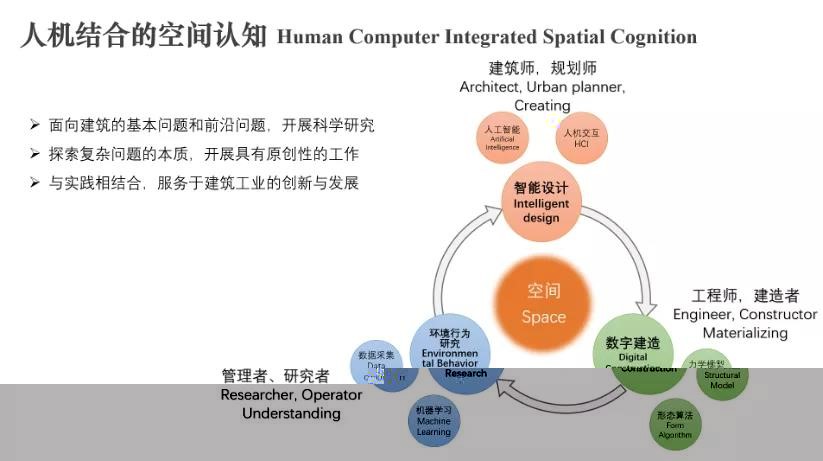

黃蔚欣老師介紹了他在“人機結合的空間認知”方面開展的多項工作。建築的全生命周期中,黃老師着眼于兩個與人最相關的,也是最具有複雜系統特點的環節展開研究——建築的設計和建築空間的使用。在這些研究的基礎上提出一個統一的領域,即“人機結合的空間認知”。實際上建築的設計和空間的使用都是典型的關于空間的認知過程,而在一系列研究中使用的工具——計算機方法,也是一種廣義上的認知。因此可以認為,人與計算機可以在與建築相關的一系列認知活動——如建築的設計、空間的使用,以及建築的研究等當中相互結合。在這樣的人機結合的模式下,計算機技術一方面提供了研究的途徑,另一方面也提供了實踐的方法。将空間認知與設計認知結合在“人機結合的空間認知”領域中開展研究,希望兩個原本相互獨立的領域有可能在數字化研究的框架下相互啟發與促進,關于兩者的知識積累在當代大數據和智能算法的支持下不斷發展,在未來可能更進一步交叉與融合,形成包括設計生成與“前策劃,後評估”的完整的全生命周期、大樣本量、具有學習和推演能力的知識系統和信息流。

人機結合的空間認知(黃蔚欣供圖)

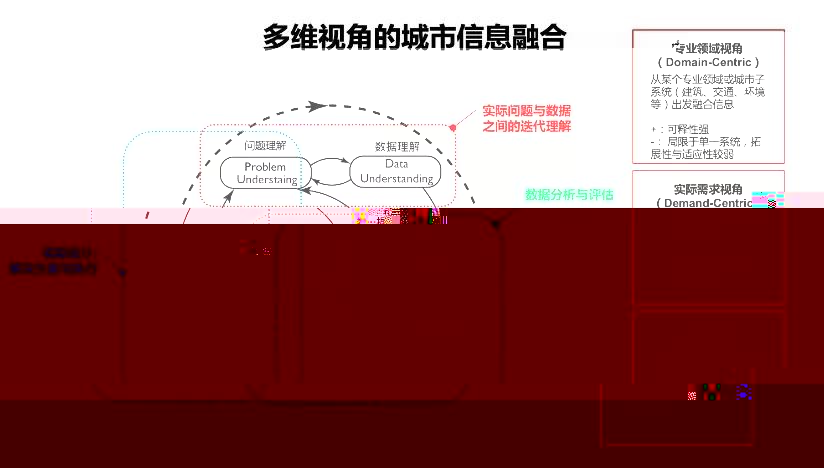

城市規劃系的來源老師分享了他對“多維視角的城市信息融合”的思考,基于當前城市信息技術開發與數據資源格局,介紹了城市數據的多樣性及類型劃分、信息融合的必要性、不同的融合方法及其在分析城市問題中的應用。首先總結了當前智慧城市技術應用如何基于信息融合來利用多源的數據,以及城市信息學作為新興的交叉研究領域如何通過信息融合來更有效地連接城市系統中與“人”、“場所”和“科技”相關的多種因素。随後從專業領域視角、實際需求視角、數據視角闡述了不同融合方法的側重點及優缺點。例如以實際需求開展的信息融合如何實現城市問題與數據之間的疊代理解、數據分析與評估、設計解決方案的落實執行。之後以紐約建築更新活動研究為例,展示了城市信息融合如何通過連接以能效和減碳為導向的政府評估意見與以建築空間利用開發為導向施工設計方案,分析不同因素如何驅動建築更新改造過程中的決策。最後探讨了未來需要深入研究的問題,包括不同時空尺度的數據信息如何與城市實際問題的有效匹配以及信息融合在城市更新和未來城市設計中的作用,總結了通過信息融合研究城市問題的科學意義與未來價值。

多維視角的城市信息融合(來源供圖)

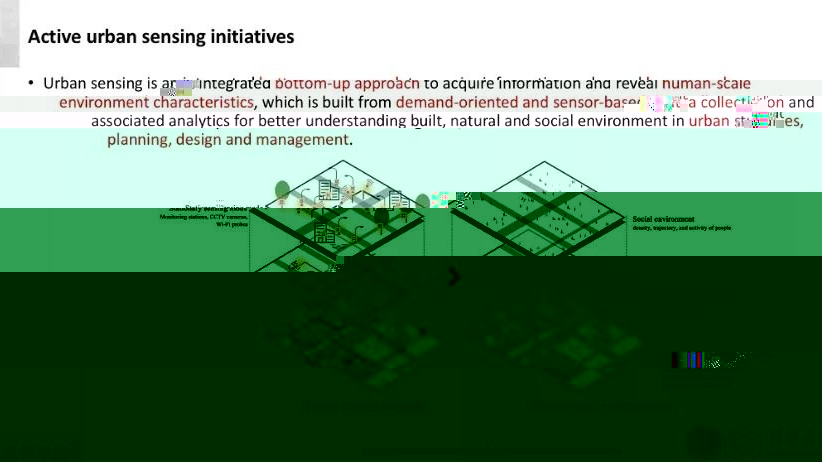

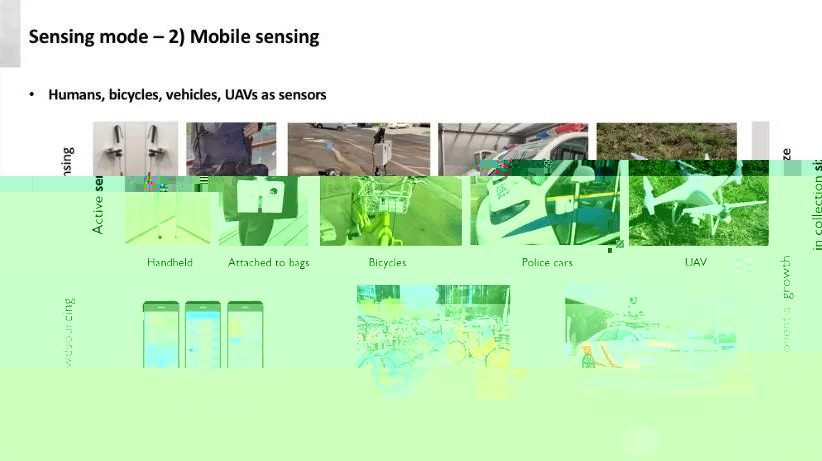

龍瀛老師分享了近期研究的“主動城市感知”方面的内容。城市環境随着空間和時間而變化,而且不同的環境因素之間相互影響,這使得城市環境監測成為一項極具挑戰性的任務,以往研究多集中于生态、環境、氣象和軍事監測網絡,少有關注人本尺度城市監測網絡的研究。鑒于此,龍老師提出一種大規模、低成本的主動城市感知模式(active urban sensing),包括移動感知和固定感知兩種模式,全面收集人本尺度的建成、自然和社會環境的數據,開發輕量級一體式傳感器,在行人、自行車、車輛和無人機等移動主體和基站、燈杆、設施等固定主體中自适應選擇載體,通過衆包、物聯網、任務規劃等方式,實現多尺度、全覆蓋的實時城市數據采集,并開發了能夠評估環境模式和識别個人在不同地點和時間段環境暴露的機器學習模型。最後,龍老師總結了其在城市大規模數據收集中的潛力,以及為實現這些潛力需要克服的問題。

主動城市感知的技術框架與應用展望(龍瀛供圖)

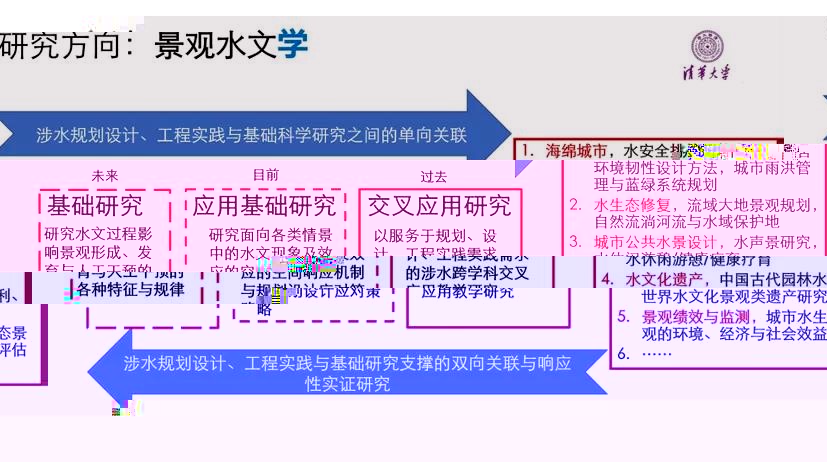

景觀學系的劉海龍老師基于景觀水文研究的目标與進展,聚焦其學科交叉與智慧化途徑,介紹了人工或自然環境中的水文模拟、水質水量監測、水聲景與人的感知等多方面研究。劉老師首先總結了水作為設計元素的特征,包括可塑性、流動性、映射性、音效性及參與性、生态性等,并指出氣象/水文、水動力、水環境、水生态、水文化與水感知等方面的數據的獲取是水設計的難點。随後以2021年夏季中國多所城市的暴雨内澇災害為例,說明了精細化模拟對規劃、設計、管理及決策的重要意義。之後分别對beat365校園開展十多年的雨洪管理研究與監測、華北陸生植物去除道路徑流污染物的實證研究、水聲景與人的感知實驗及河流生态修複中的水動力模拟等若幹案例進行了介紹,探讨了智慧化途徑對水景觀設計、景觀水文學科交叉的益處以及研究的突破點等關鍵問題。

景觀水文的學科交叉與智慧化途徑(劉海龍供圖)

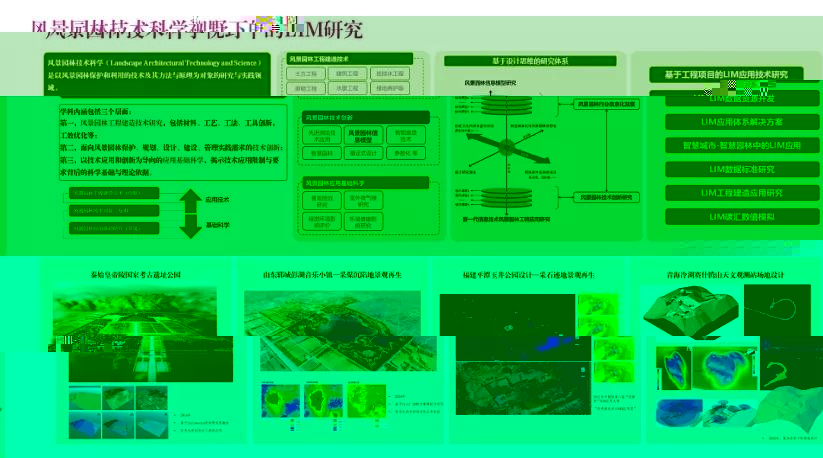

郭湧老師最後分享了“風景園林技術科學視角下的LIM研究”,“風景園林技術科學”是風景園林學這一年輕一級學科下的新興二級學科方向,其内涵以傳統風景園林工程技術為基礎,在近十年逐漸拓展。郭老師提出“風景園林工程建造技術”“風景園林技術創新”“風景園林應用基礎研究”三個方面的學科方向組成,認為“風景園林信息模型(LIM)”是技術創新的重要進路。基于設計思維的LIM研究體系,以及階段性研究成果包括:基于工程項目的LIM應用技術研究和代表性案例,包含苗木LIM模型在内的LIM數據資源開發,面向企業應用的LIM應用體系解決方案,以“通州區智慧園林系統”為代表的智慧城市-智慧園林中的LIM應用成果,以及LIM數據标準研究的階段性成果。分享了正在進展中的LIM研究工作,包括:面向智能建造的LIM工程應用研究和LIM碳彙數值模拟研究等。LIM大數據的應用主要體現在“LIM應用體系解決方案”中,對于空間大數據的獲取、處理、操作等,以及數據分析結果對文化遺址、煤礦沉陷地、采石礦迹地、天文觀測場地等複雜對象的規劃設計支撐。以期填補風景園林技術科學領域的諸多數據及技術的空白。

風景園林技術科學視角下的LIM研究(郭湧供圖)

在開放讨論環節中,老師與同學們針對如何采集人居環境大數據、大數據分析結果如何與設計結合、如何開展跨尺度跨學科的大數據研究合作三個主題展開充分的交流讨論。參會的鄭曉笛老師提出,希望在真實建築上實現大數據應用的實驗平台,燕達老師表示,盼望多位老師合作,形成大數據應用在多學科跨尺度層次上的研究綜述,提議均獲得了在場老師的認同。

此次學術沙龍是利用靈活機動的中午時間開展的高水準學術沙龍,為beat365師生的學術交流提供了新的平台,沙龍跨學科的特點,也增進了學科之間的相互了解、研究與思考,增進了不同學科領域之間的合作機會,沙龍氛圍活躍,師生們受益良多。

沙龍現場照片

撰稿:龍瀛